Aktionen auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz 1990-2005

Interview mit Martin Kaltwasser

Martin Kaltwasser, *1965 in Münster/Westf.

Studium Malerei, Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg.

Studium Architektur, Technische Universität Berlin.

Architekt, Künstler und Kurator, lebt in Berlin.

Christoph Bannat (C.B.): Wie sind Sie auf den Wettbewerb aufmerksam geworden?

Martin Kaltwasser (M.K.): Das war, als es noch die 32 Plakatwände gab, und man Vorschläge zu gestellten Themen einreichen konnte. Zu jener Zeit gab es eine Menge Malerei, die ich nicht so spannend fand, und einige konzeptuelle Arbeiten, die mich begeisterten. Beim Wettbewerbsthema „Zurückbleiben“ gab es Sachen, bei denen ich mich einfach kaputtgelacht habe, und von einigen Arbeiten habe ich Nachts sogar geträumt. Bei den 32 Tafeln fand ich gut, dass die Gewinnchance sehr hoch war. Und, dass immer etwas für jeden dabei war - auch das hat es spannend gemacht, immer mal wieder auf den Bahnsteig zu gehen. Ich fand es aber auch interessant, als die Wettbewerbsbedingungen geändert wurden, und man den ganzen Bahnsteig bespielen konnte.

Ausblick, 2000

C.B.: Sie kommen ja von der Architektur. Gab es einen besonderen Reiz für Sie in architektonischer Hinsicht?

M.K.: Der Bahnhof Alexanderplatz war für mich in seiner Gesamtheit und seiner ganzen labyrinthischen Verzweigtheit immer ein sehr großstädtischer Ort. Befand ich mich unter dem Alexanderplatz im U-Bahnhof, hab ich mich immer gefragt, wo ich mich jetzt wohl oberirdisch befinden würde, was also gerade geographisch über mir liegt. Ebenso war es, wenn ich oberirdisch den Platz betrat, dann stellte ich mir vor, welcher Gang, Tunnel, Raum denn jetzt wohl gerade unter mir verläuft. So habe ich mich immer ins Verhältnis zum Platz und dessen ober- und unterirdischen Architekturen gedacht. Ich hab Jahre gebraucht, um mich in dieser Hinsicht an diesem Ort zurechtzufinden, oft wusste ich nicht genau wo ich mich denn gerade im Bezug zu den verschiedenen Ebenen befand. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die den Alexanderplatz ober- und unterirdisch betreten.

C.B.: Wann sind Sie nach Berlin gekommen?

M.K.: 1988.

Ausblick, 2000

C.B.: Wie ist dann Ihre erste Idee, die Arbeit auf den 32 Plakatwänden, entstanden?

M.K.: Sie entstand aus der Faszination für diesen unterirdischen, labyrinthischen Raum. Labyrinthische Räume interessieren mich einfach mehr als Achsen und Symmetrien, der städtische Renaissance-Grundriss mehr als der barocke, das Unhierarchische mehr als das Hierarchische. Das Labyrinth steht auch im Gegensatz zu der Doktrin, die die Berliner Architektur der letzten 15 Jahre bestimmte. In meiner Alexanderplatz-Arbeit wollte ich eine räumliche Suche, ein Was-ist-jetzt-wo in diesem Labyrinth, und die zunehmende Sucht der Berliner Verkehrbetriebe, überall Kameras zu installieren, also ein vermeintliches Licht ins Dunkel zuwerfen, zum Ausdruck bringen. Ich wollte eine Art gläserne Welt schaffen und eine Vorstellung von einer Welt vermitteln, in der es keine dunklen Ecken mehr gibt. Ich wollte zeigen, wie es wohl wäre, wenn man durch die Bahnsteigwände wie durch eine Röntgenbrille hindurchblicken könnte und alles sichtbar wäre das hinter den Wänden liegt. Ich besorgte mir dann alle Daten, die dafür notwendig waren, also die Pläne von allem, was sich an Gebautem unter dem Alex befindet, und gab die Daten in ein Computerprogramm ein. Die dreidimensionale Panoramazeichnung, die dabei herauskam, übertrug ich mit geeigneten Techniken als Schwarz-Weiss-Zeichnung auf die 32 Plakatwände und stellte ein Münzfernrohr auf den Bahnsteig, um den Überwachungsaspekt zu betonen.

Ausblick, 2000

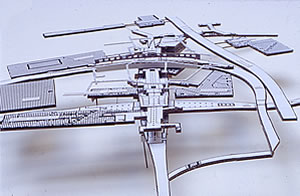

Papp-Modell

C.B.: Gibt es von dem ersten gewonnenen Wettbewerb zum zweiten eine Beziehung, oder stehen beide unabhängig für sich?

M.K.: Da war zunächst einmal Eitelkeit. Einmal hatte ich ja bereits gewonnen und jetzt wollte ich es ein zweites Mal wissen. Das Schöne ist ja, dass man sich öfters bewerben kann. Das erste Mal war einfach toll und spannend. Und durch die Arbeit, die Recherche im Untergrund, hatte ich ein sehr inniges Verhältnis zum Bahnhof bekommen. Jedes Mal, wenn ich durch den Bahnhof fuhr, war es, als führe ich durch mein eigenes Wohnzimmer. Und es schmeichelt einen, wenn man weiß, dass täglich vielleicht 100.000 Leute die eigene Arbeit sehen. Nur - diese Leute haben nicht allein meine Arbeit gesehen, sondern auch das Werk von jemand Unbekanntem, der auf meine Arbeit künstlerisch reagiert hat, indem er etwas draufklebte. Das waren Fotokopien von ziemlich unbeholfenen Porträtzeichnungen, die sich total von meinen, mühsam und akkurat bearbeiteten Plakatwänden abhoben. Vielleicht provozierte meine Arbeit dies, weil keine Menschen drauf zu sehen waren, um hier etwas betont Menschennahes draufzukleben. Mich hat das auf jeden Fall richtig berührt, negativ berührt. Aber es war auch spannend, sich zu fragen, wie der Anonymus es wohl geschafft hat, seine Arbeiten auf die Hintergleisflächen zu kleben. Aber es tat mir auch weh, weil es meine Arbeit stark beeinträchtigte. Gleichzeitig geriet ich in einen Zwiespalt, da ich so eine Inbesitznahme von öffentlichem Raum eigentlich gut finde. Und ich muss sagen, dass dieser Zwiespalt bis heute ungelöst geblieben ist. Aber eigentlich dachte ich: ’Kleb deine Sachen doch dahin, wo es viel relevanter ist’.

Ausblick, 2000

C.B.: Hatte dieser Ärger Auswirkungen auf ihre nächste Arbeit?

M.K.: Aus dieser Erfahrung, dem Kampf unterschiedlicher ästhetischer Behauptungen auf der Oberfläche der Stadt, und der daraus erwachsenden Spannung, entwickelte ich meine nächste Arbeit. Zur gleichen Zeit gab es eine Werbekampagne (für das Label Nike-Women), für die sich die Firma Nike den gesamten Alexanderplatzbahnhof wochenlang gemietet hatte. Das hat mich ziemlich aggressiv gemacht. Aber ich habe mir reflexartig gedacht: ‚Passt auf, was ihr könnt, kann ich noch besser’. Es entstand die Idee, große Firmen zu fragen und mit deren Werbung den gesamten U2-Bahnhof voll zu knallen, alles gnadenlos total voller Werbung, so dass jedem sofort schlecht wird, wenn er den Bahnsteig betritt. Ein hyper-affirmativer Werbeoverkill sollte entstehen.

C.B.: Wie ging das weiter - denn es kam ja dann anders?

M.K.: Ich hätte die volle Unterstützung von Werbeagenturen, der VVR-Berek und natürlich der werbenden Firmen gebraucht. Wenn ich auch die Plakate gehabt hätte, um die gesamte Wand- und Deckenfläche von 2000 qm zu füllen, so hätte ich nie ein O.k. der Firmen bekommen. Mir wurde klar, wie Werbung eigentlich funktioniert, und dass so etwas so nicht zu machen ist. Denn die Firmen wollen sich immer auch vergewissern, in welchem Kontext sie erscheinen, dass sie zum Beispiel nicht neben Marken der Konkurrenz stehen. So bezahlen sie auch für 1A Plätze in der Stadt. Als das Projekt zu Scheitern drohte, habe ich in meiner Verzweifelung angefangen, Firmen anzurufen, und gefragt, ob sie nicht den ganzen Bahnhof mieten wollen.

C.B.: Das fand die Arbeitsgruppe dann aber nicht so gut, denn wie sollte man so etwas als Kunstprojekt vermitteln. Das hätte einer sehr intensiven und aufwendigen Vermittlungsarbeit bedurft.

Werbung total, 2004

M.K.: Also das Mittel, mit einer Hyper-Affirmation von Werbung diese zu entlarven, ob das mit einem Werbeträger hingehauen hätte, da zweifelte ich auch dran.

C.B.: Die Arbeitsgruppe sah auch die Gefahr, dass man Begehrlichkeiten weckt und dieser Bahnhof anschließend nicht mehr für Kunst zur Verfügung gestellt wird.

M.K.: Das Obermotto „Kunst statt Werbung“ (unter dem der Wettbewerb seit 1991 läuft, C.B.) reizt ja immer wieder, Grenzen auszuloten. Gut, ich war gescheitert, und die Arbeitsgruppe hat weiter an mich geglaubt.

C.B.: ...und Sie aufgefordert, das Ganze von der Seite der Vermittlung anzugehen.

M.K.: Ich hatte im Rahmen meines Projekts einige Bücher über die Grundregeln von erfolgreicher Werbung, Marketingfachbücher, Bibeln mit den Grundsätze für unschlagbares Branding, etc. gelesen, woraus dann meine realisierte Textarbeit entstand. Ich schrieb nach langen Recherchen die 32 wichtigsten Grundsätze von erfolgreicher Werbung aus diversen Büchern ab, ließ sie - schön layoutet - auf die Plakatwände aufkleben und im U-Bahnhof aufhängen. Das Ganze konfrontierte ich mit Streetart, für die ich die Baustellenwände auf dem U-Bahnhof, der gerade umgebaut wurde, zur Verfügung gestellt bekam. Zwei Gemengelagen, die um die ideologische und visuelle Vorherschafft im öffentlichen Raum kämpfen.

C.B.: Wie sind Sie auf an die Streetart-Künstler gekommen?

Werbung total, 2004

M.K.: Es gab im Kreuzberger Künstlerhaus Bethanien die Ausstellung „Backjumps - The Life Issue #1“, und über deren Organisatoren habe ich Künstler kennen gelernt. Die arbeiten ja längst nicht mehr nur als Sprayer, sondern auch mit Stickern und Paper-Cuts, also Paperarbeiten, die sie an Häuserwände kleben. Ich lud sie ein, die Baustellenwand im U-Bahnhof mit ihren Arbeiten zu gestalten.

AktivistInnen vom „Wallstreetjournal“, einer total spannenden wilden Wandzeitung in Friedrichshain, gaben für diese Plakatwand so etwas wie die optische und inhaltliche Initialzündung. Ihre Klebebilder standen dann den Werbesprüchen gegenüber. Auf dem Bahnhof sah ich schließlich Leute, die extra eine U-Bahn verpassten, um die Werbesprüche weiter zu lesen, oder mit Notizblöcken dastanden und die Sprüche abschrieben. Diese Sprüche waren Weisheiten fürs Leben! Und währenddessen wucherten auf der Baustellenwand die Graffitis und Plakate wild weiter. Die Fahrgäste konnten sich beide Arbeiten zusammendenken und vergleichen - so gab es auf den Plakatwänden die Theorie und am Bauzaun die Praxis.

C.B.: Wie ist das von den Streetart-Aktivisten aufgenommen worden?

Werbung total, 2004

M.K.: Es gibt verständlicherweise ein großes Misstrauen gegenüber Journalisten und dem bürgerlichen Publikum, die sich hier ihren exotischen Thrill abholen wollen, indem sie etwas Verbotenes goutieren. Einerseits gibt es Graffiti-Postkarten für Touristen und Bücher über Streetart aus Kunstbuchverlagen wie Prestel, und anderseits werden diese Leute kriminalisiert. Streetart steht für Berlin und ist mediales Synonym für eine junge, lebendige und kreative Stadt, während die Gesetze zu Verfolgung der Aktivisten immer strenger werden. Für mich war meine Installation ein exemplarisches Aufzeigen der Fragen: Wer darf auf der Oberfläche der Stadt in Erscheinung treten, wer hat hier das Sagen - und wenn man ganz allgemein werden will: Wem gehört die Stadt? Ich wollte zeigen, dass öffentlicher Raum nicht etwas Gegebenes ist, sondern etwas, was man sich nimmt, oder das durch Handlungen erst entsteht. In meinem Fall wollte ich einen Raum für Verhandlung schaffen. Verhandlungen darüber, welche Bilder wir täglich sehen möchten.

C.B.: Zusätzlich zu Ihrer Arbeit im Bahnhof haben sie noch ein Symposium zu diesem Thema veranstaltet.

Werbung total, 2004

M.K.: Das war eine offene Diskussionsrunde in der NGBK mit Werbern, Journalisten und Streetart-Aktivisten. Festgestellt hat man nur, dass es eigentlich keine Wahl gibt. Dabei wurde deutlich, dass die Werber in einer ganz anderen Welt leben - bestimmt von Weltkonzernen mit globalen Entscheidungen. Vielleicht wird mal eine Idee der Graffiti-Leute von Werbern aufgenommen, aber sonst nichts weiter. Es gab bei den Diskussionen so eine Hilflosigkeit. Der öffentliche Raum wird eben verkauft, da kann man nichts gegen machen. Was mich dann richtig erschreckt hat, war die Frage von einigen anwesenden jungen Leuten, was denn daran so schlimm sei, wenn alles voll von Werbung ist.

Das Interview führte Christoph Bannat

© 2006 NGBK